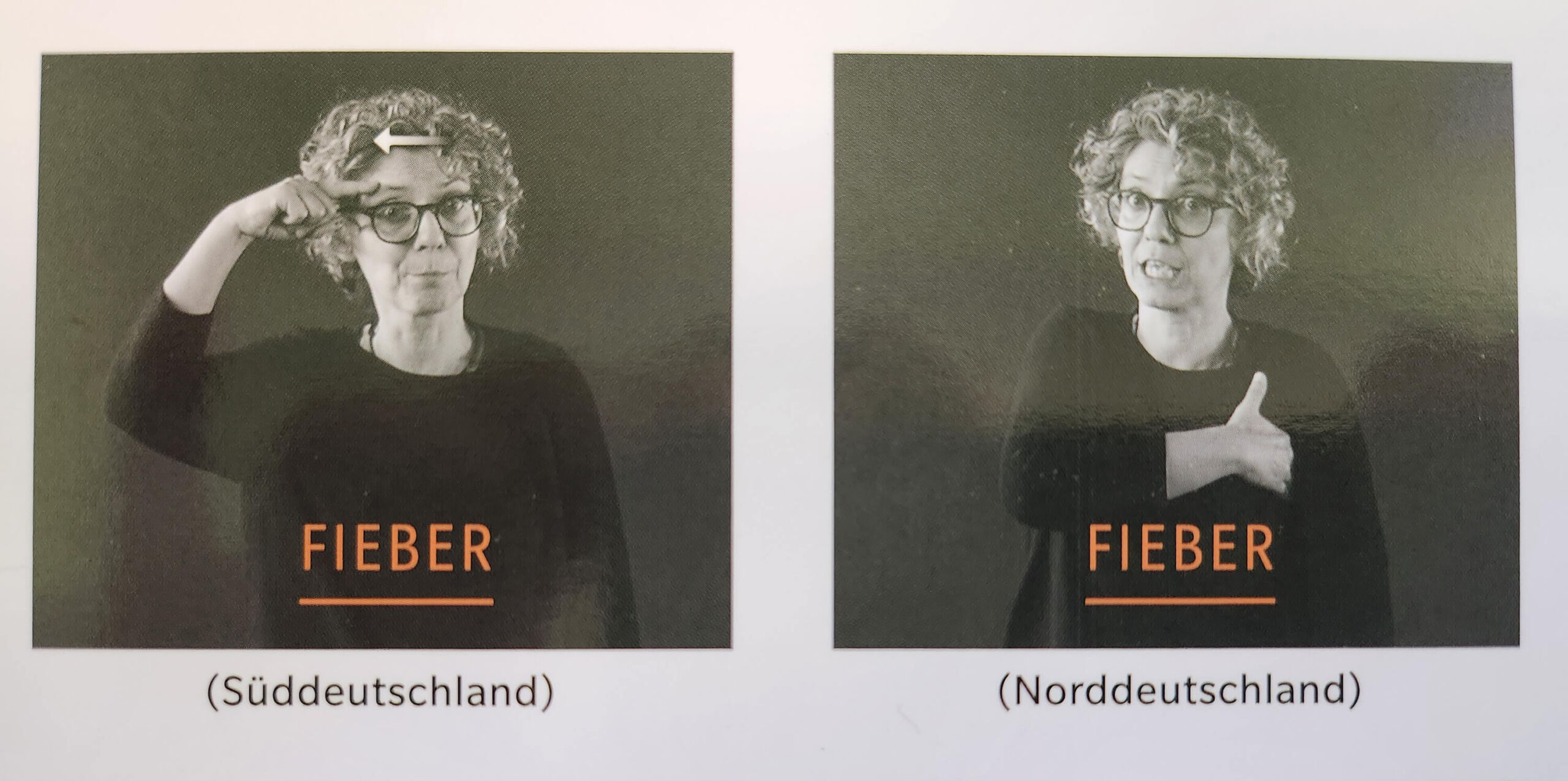

Dialekte in der Gebärdensprache – die Region macht den Unterschied

Die Deutsche Gebärdensprache, kurz DGS, ist nicht überall gleich. In verschiedenen Regionen werden unterschiedliche Gebärden verwendet. Das kann im Berufsalltag wichtig werden, wenn Sie mit gehörlosen Menschen aus unterschiedlichen Orten zusammenarbeiten.

Dialekte in der DGS

Die Deutsche Gebärdensprache ist eine vollwertige Sprache mit eigener Grammatik und eigenem Wortschatz. Genau wie im Deutschen gibt es auch in der DGS regionale Unterschiede. Diese zeigen sich vor allem darin, dass bestimmte Begriffe je nach Region anders gebärdet werden. Und so wie ein*e Norddeutsche*r im Gespräch mit einem bayrisch sprechenden Menschen nicht immer auch inhaltlich verstehen kann, so kann es vorkommen, dass eine Gebärde, die in Berlin üblich ist, in Hamburg oder München ganz anders aussieht. Die Bedeutung bleibt gleich, doch die Handform, Bewegung oder Position kann variieren.

Wichtig zu wissen: In der DGS gibt es kein „richtig“ oder „falsch“. Alle Varianten sind Ausdruck der jeweiligen Region und Kultur. Die Vielfalt gehört zur Sprache dazu und macht sie lebendig.

Gebärdensprache ist keine einheitliche „Einheitsgebärde“, sondern eine Sprache mit regionalen Besonderheiten. Genau wie gesprochene Sprache.

Wie entstehen regionale Unterschiede in der DGS?

Regionale Unterschiede in der Gebärdensprache sind kein Zufall, sondern das Ergebnis einer langen sprachlichen Entwicklung. In Deutschland spielten insbesondere Schulen für gehörlose Kinder eine zentrale Rolle. In diesen Einrichtungen wurden nicht nur Lerninhalte vermittelt, sondern auch der Gebrauch der Gebärdensprache zwischen gleichaltrigen Schüler*innen geprägt. Eine Studie zur regionalen Variation in der Deutsche Gebärdensprache (DGS) untersuchte drei Schulen in Sachsen. Sie wies nach, dass in diesen Schulen und im regionalen Umfeld sich jeweils eigene Varianten festigten.

Auch gehörlosen Vereinen und Gemeinschaften kam eine verbindende Funktion zu. Die Treffen dieser Gemeinschaften waren Kraftzentren der Gebärdensprachkultur: Hier entwickelte sich nicht nur Kommunikation im Alltag, sondern auch ein bewusster Gebrauch von Zeichen und Ausdrucksformen, über die Generationen hinweg weitergegeben wurden.

Ein weiterer historischer Faktor ist die mangelnde bundesweite Anerkennung der DGS bis in die 2000er-Jahre hinein. Bis zu dieser rechtlichen und institutionellen Absicherung blieb viele Kommunikation auf lokal begrenzte Gemeinschaften beschränkt.

Mit der Zeit kamen weitere Einflüsse hinzu:

- Migration innerhalb Deutschlands

- Neue Medien und digitale Gebärdenlexika

- Überregionaler Austausch durch Ausbildung, Studium und Berufsleben

- Einfluss von internationalen Gebärdensprachen, z. B. ASL aus Social Media

Dadurch ändern sich Gebärden heute schneller als früher. Manche Varianten verschmelzen, andere entstehen neu. Trotzdem bleiben historische Unterschiede sichtbar, vor allem bei Alltagswortschatz und regionalen Begriffen.

Warum ist das Wissen um Dialekte in der DGS im Berufsalltag wichtig?

Im späteren Berufsalltag begegnen Sie Menschen aus ganz unterschiedlichen Regionen. Wenn Sie mit gehörlosen oder schwerhörigen Personen arbeiten, kann es deshalb vorkommen, dass Ihnen Varianten von Gebärden begegnen, die Sie noch nicht kennen. Gerade in sozialen und pflegerischen Berufen ist Kommunikation der Schlüssel zu Vertrauen und einer guten Beziehung. Wer weiß, dass Gebärden regional unterschiedlich sein können, reagiert gelassener und offener auf ungewohnte Varianten.

Wie damit umgehen, wenn Sie unterschiedliche Gebärden sehen

Regionale Varianten gehören zur Gebärdensprache dazu. Entscheidend ist, wie Sie damit umgehen. Hier einige Strategien für den Alltag:

- Nachfragen statt Raten: Wenn Sie eine Gebärde nicht kennen, bitten Sie um eine kurze Erklärung. Das wirkt respektvoll und schafft Klarheit.

- Bedeutung im Kontext erschließen: Oft hilft es, auf Mimik, Gestik und Situation zu achten. Sprache besteht immer aus mehreren Ebenen.

- Gemeinsam Varianten finden: Sie können zeigen, welche Gebärde Sie kennen und vergleichen, ob die Bedeutung gleich ist. Das macht Spaß und fördert das gegenseitige Lernen.

- Hilfsmittel nutzen: Online-Gebärdenlexika und Apps sind eine gute Unterstützung. Viele zeigen inzwischen regionale Varianten an.

- Von der Gehörlosencommunity lernen: Wer regelmäßig mit gehörlosen Menschen kommuniziert, lernt schnell neue Varianten kennen und richtig anzuwenden.

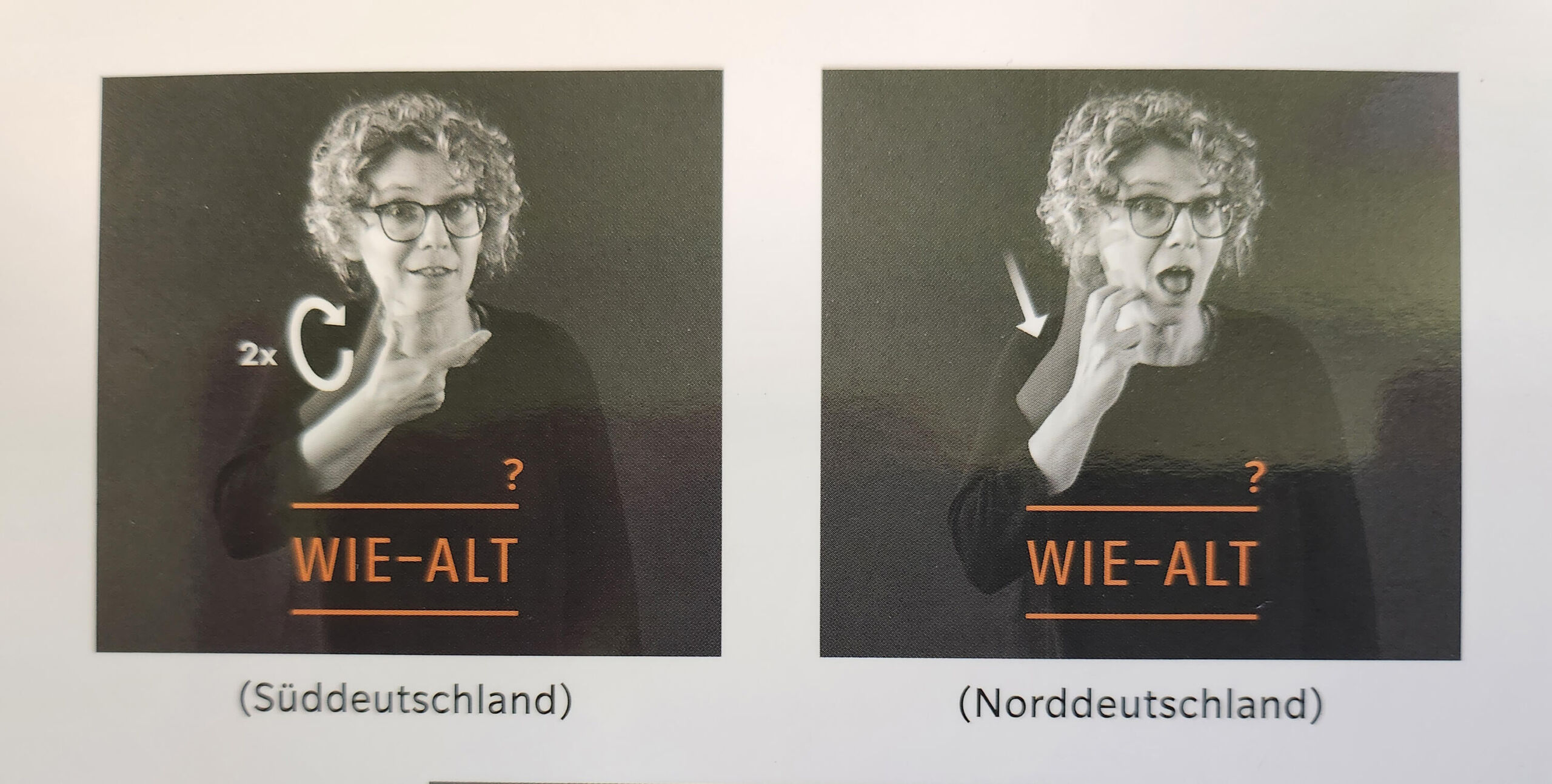

Deutsches Fingeralphabet

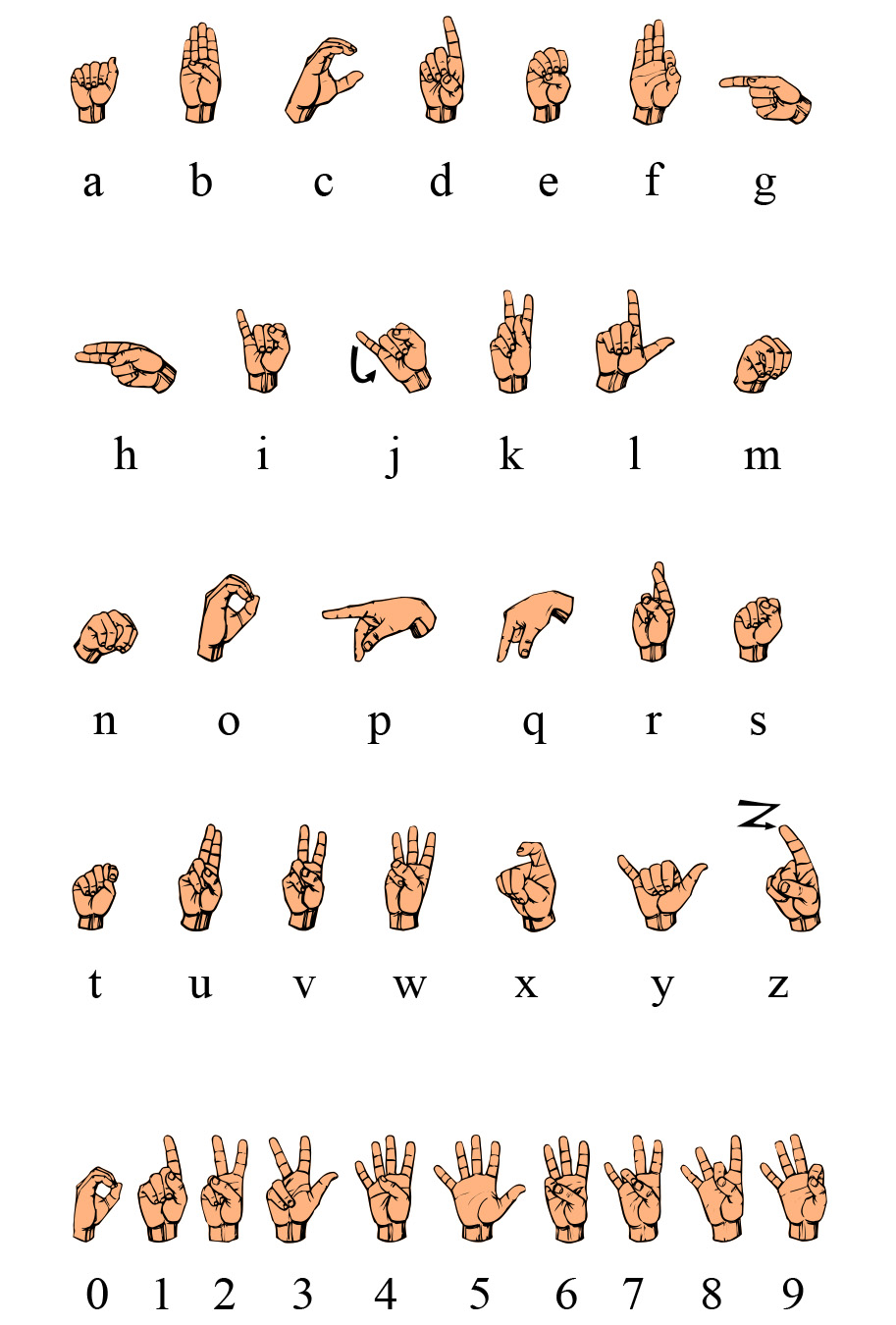

Spanisches Fingeralphabet

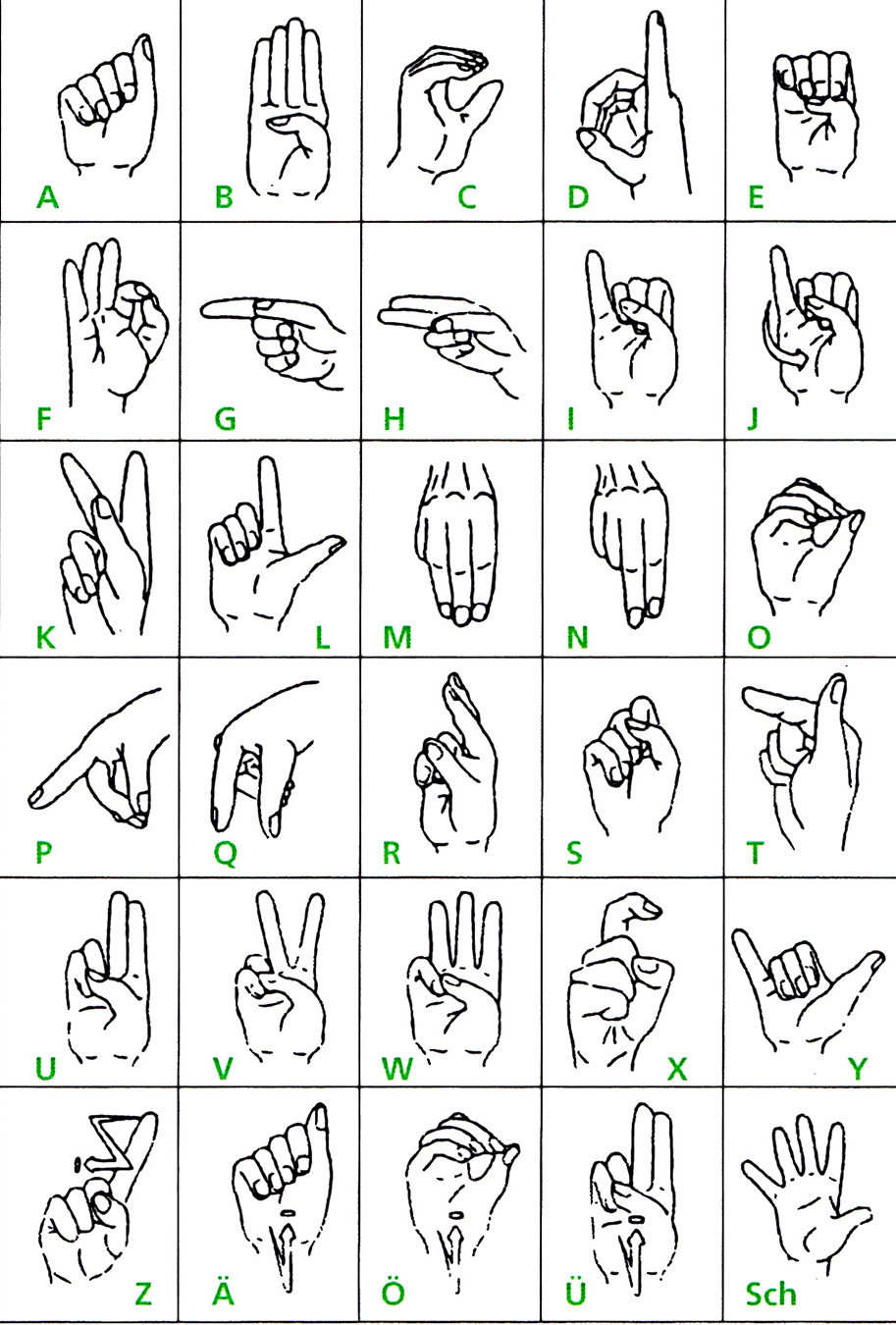

Amerikanisches Fingeralphabet

DGS lernen und vertiefen

An Campus Berlin gehört die Deutsche Gebärdensprache fest zur Ausbildung zur Heilerziehungspfleger*in dazu. Damit werden die Studierenden in die Lage versetzt, im Berufsalltag eine Beziehung auf Augenhöhe mit gehörlosen und schwerhörigen Menschen aufzubauen. Sie ermöglichen anderen Menschen, sich verstanden zu fühlen. Das ist ein zentraler Bestandteil inklusiver Arbeit und zudem erweitert es ihre beruflichen Handlungsmöglichkeiten.

Wer übrigens ein paar Wörter in Gebärdensprache ausprobieren möchte, findet hier https://signdict.org/ ein einfach zu bedienendes Wörterbuch mit Videos. Auch ist das Wörterbuch der Akademie der Wissenschaft in Hamburg zu empfehlen. Im Rahmen einer Langzeitstudie (Projektlaufzeit von 2009–2027) wird hier ein Wörterbuch DGS – Deutsch erstellt https://www.sign-lang.uni-hamburg.de/dgs-korpus/. Aktuell werden 2032 deutsche Gebärden aus der frontalen, schräg vorne , seitlich und von oben im Video gezeigt und mit textlichen Erläuterungen veröffentlicht.

Bilder Quellen:

Unterschiedliche Visualisierung Süddeutschland und Norddeutschland: Helping Hands Herausgeber Krapp & Gutknecht Verlag GmbH, 1. Auflage.

Deutsche Fingeralphabet: Von Landesverband Bayern der Gehörlosen e. V. – Infokarte des Landesverband Bayern der Gehörlosen e. V., CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53190516

Amerikanische Fingeralphabet: Von Ds13 in der Wikipedia auf Englisch – Übertragen aus en.wikipedia nach Commons., Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79729279

Spanisches Fingeralphabet: privat, aufgenommen auf Teneriffa 2025